Las Posadas hace un siglo

Recuerda Rodolfo Benavides, autor del “El Doble Nueve” la más leída novela sobre Pachuca y sus minas, a quien entrevisté en agosto de 1992, que en diciembre la ciudad se transformaba, tanto en las opulentas colonias como en sus populares barrios, sitios donde todo mundo estaba dispuesto a celebrar el nacimiento de Jesús, en el interior de sus casas o a cielo abierto en los arrabales.

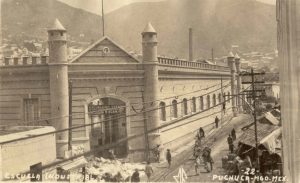

Aquel Pachuca de principios del siglo 20, era una ciudad pequeña, que se recorría de cabo a rabo en menos de 20 minutos, pues sus fronteras por el norte terminaban en la Hacienda de Loreto y por el sur en las estaciones de ferrocarril Mexicano y el Central; por el oriente la mancha urbana terminaba en el barrio de “La Cruz de los Ciegos –en el punto más alto de Ocampo– y al poniente dos calles arriba del Instituto –hoy Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo– con dificultad, la población pasaba de las 40 mil almas, de modo que las personas que se conocían entre si y cuando llegaba algún forastero era rápidamente identificado.

Por eso la chiquillería obtenía fácilmente permiso para salir a jugar en la vecindad o la calle, donde se mezclaban tiros y troyanos.

Gracias a esa liberalidad, los integrantes de mi barrio –El Topacio– tan pronto como llegaban las posadas, hacíamos planes para ver a cuantas podríamos asistir en un solo día. En aquel diciembre de 1917, el último que viví en Pachuca, el periplo realizado, fue toda una hazaña, pues el primer día, asistimos a 5 posadas incluida, la pastorela de la Asunción.

Roberto Lemus, el más despierto de nosotros, llevó un guangoche –bolsa de Lona usada por los mineros– donde metimos aguinaldos y juguetes, en tanto que frutas y tamales fueron a parar a una bolsa de ixtle que saqué de mi casa.

En al menos tres de las que asistimos, hicimos el recorrido de las andas –parihuela donde se acomodaban las imágenes de los santos peregrinos– y cantamos la letanía, para luego de manera apresurada tomar los aguinaldos que nos obsequiaban y en todas logramos recoger en la bola, lo que la piñata dejaba caer tan pronto era quebrada.

Por ahí de ahí de las 8 de la noche terminaban las posadas de los “peques” y seguían las de los adultos, debido a lo cual había quien se encargaba de corrernos para que los mayores siguieran la “pachanga”.

Con el estómago lleno de golosinas y las manos repletas de juguetes sencillos y dulces baratos, procedíamos a la repartición del contenido del guangoche y la bolsa de ixtle, después nos retiramos, no sin antes fijar la hora en que nos reuniríamos al día siguiente para organizar un nuevo recorrido. ¡Qué lástima que esa tradición se este perdiendo!

www.cronistadeHidalgo.com

SJA